Записки географического общества. Кн.2 (выборочно) 1861 г. Санктпетербург.

Путешествие из Оренбурга в Хиву.

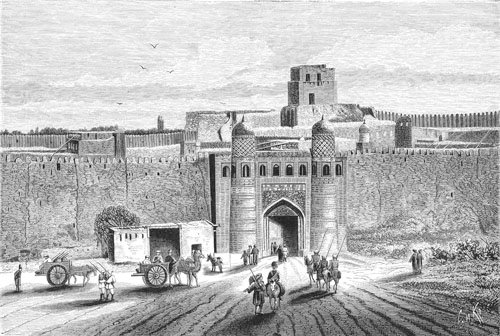

- khiva 500.jpg (88.82 КБ) 1888 просмотров

Первое систематическое описание Хивинского ханства на русском языке, составлено в Оренбурге в 1803 году. Есть основание думать, что предлагаемое «Описание» составлено было либо самим П.Е. Величко, который был в 1803 году директором оренбургской таможни, или по его распоряжению.

Река Аму Дарья раньше называлась Оксус, потом Гигон.

Узбеки, поселившиеся в низовьях Аму Дарьи, около Аральского моря, вместе с каракалпаками, составлявшие в разное время отдельное от Хивы владение, главным городом которого был Кунград. Владения хивинские состоят из 8 городов и нескольких деревень лежит вся от Аму Дарьи влево по ее течению, на трёх, проведенных от реки каналах, перекрещенных от города к городу и между собой многими малыми, при коих имеются селения, пашни, сады, саксауловые рощи, терема, кузюма, тутов.

Конырат - город в 60 верстах от Аральского моря и это главное место обнесено земляным валом окружностью более 20 верст. Вал вышиной до двух аршин с двумя выездами. Народ конратский, преимущественно узбеки, однородцев с хивинцами, а также каракалпаков и трухменцев. Жителей у сего народа считается более ста тысяч.

Число жителей Хивы в 1840 году по Данилевскому не более 4000. мечетей 17, медресе 22.

Правление Хивинское.

Есть в своём роде самое странное и неудобно объяснимое. Хан выбираемый из узбеков, есть главное лицо сего правления, но власти и уважения ни малейшей не имеет. Жилище его обыкновенное есть замок Арик, где он проводит свою жизнь с весьма худым содержанием в истинном заключении, наблюдаем будучи в малейших своих деяниях всё его властелинство заключается в одном прикладывании печати к бумагам правления, без чего никакие постановления не имеют силы, особо в делах важных, как и в преступлениях, заключающих смертную казнь. Повеления и учреждения все выходят от его имени, хотя в них он ничего не знает. Например, богатый сарт по малейшему подозрению лишается жизни со всеми родственниками и имение их обыкновенно забирается на ханский двор, но хан не только ничего не получает из сего для себя, но и не знает, когда сие делается.

Нынешний хан называется Абляз, лет 50, выбран из каракалпаков, о семействе его ничего не известно.

(Абляз - это Абул-газы, сын Каипов из рода кайсацских ханов, которых в прошедшем столетии называли нередко и каракалпакскими, в Хиве по словам мещанина Якова Петрова, всеми делами ханства заправлял Авяз-инак, а ханом считался между тем какой-то каракалпак. Каракалпак этот, рассказывал Петров, только имя ханское носит, делами же его заниматься не допускают, только на смертные приговоры нужно его утверждение. В таких случаях Авяз иногда докладывает ему дело с почтительным манером и называет его царским величеством, а каракалпак только махнёт рукой и говорит - как вы там себе хотите братцы. Живёт он за городом в особом для него назначенном доме, из которого он не смеет выходить и к нему определён караул, человек он молодой и не имея никакого дела играет у себя на дворе с ребятишками. Он имел одну жену, но пожелал иметь другую, ему и дали. Даны ему также два аргамака и человек, который их кормит. Когда случается богатая свадьба, то его приглашают. Его одевают в парчовое богатое платье, сажают на лошадь и водят с церемонию по городу. Два человека идут впереди, два человека ведут лошадь его за поводья, двое стремена держат. А как побудет на пиру с полчаса, отправляют его обратно и опять запирают.)

Второй чиновник и главнейший есть инак нынешний, называется Аваз- Мадалин, 50 лет, из узбеков конратских, получивший это место насильно, через некоторых приверженцев. Сначала он был жесток, но ныне смягчился и ставши правосудным, любим и народом. Управляет всем самовластно. С ним в совете присутствуют куш беги узбек, мытарь, ведающий всеми доходами от сартов и аталык унгурский из узбеков же, по храбрости своей и доверенности инака, начальствует над военными. Прочик города управляются аталыками, назначаемыми собственно от инака, хотя именем ханским и за приложением его печати.

Доходы ханские по большей части состоят -

1) в поборах с сартов, которые налагаются, смотря по состоянию с иной семьи, от ста бухарских червонных до одного и даже бедные платят часть червонца. Узбеки от сей подати совсем освобождены.

2) с привозных товаров получается двадцатая часть золотом или натурою.

3) с киргизов за каждого приходящего с товаром верблюда - один червонец, с 24 баранов - один же червонец.

Сие всё вместе составляет в год около 3.000 бухарских червонцев, полагая каждый в 10 руб. Податьми наиболее отягощают наших купцов, поземельного сбору и с отпускных товаров пошлина не берется. правление хивинское, как и весь народ, будучи ненасытно падки к корысти, чужды странноприимства, недоверчивы, склонны к буйству и грабежам, натурально не имеют ни с кем твердых связей, основанных договорами, всякое обещание, все клятвы не воспрепятствуют им при удобном случае сделаться вероломными. При виде опасности, все обещают, но в истинном намерении испровергнут все хитростью и обманом.

Рукоделия и промышленность.

Мануфактур, фабрик и всех иных общих заведений в Хиве как и у конратцев вовсе не имеется, шёлк и хлопчатка - произведения их страны, перерабатывается часто в домах женским полом. Ткани их шёлковые, полушелковые и чисто хлопчатобумажные всегда полосатые, называемые сусы, употребляется ими на делание халатов, из хлопчатобумажной ткани ткут они еще грубые полотна, некрашеные, именуемые бязь, а в синий окрашенные - буяки. Также кушаки дешёвой цены. Халаты обыкновенно подкладывают белой бязью, со стеганием из хлопчатобумажной ткани. Все сии изделия идут более к киргизцам.

Внутренняя торговля хивинцев и конратцев производится по городам в базарные дни, тут они продают и покупают свои местные произведения для отвоза их в чужие земли, выменивают от киргизов, каракалпаков и трухменцев лошадей, баранов, быков на хлеб, на свои изделия и на привозимые ими из России и Бухарии товары.

На всех базарах, особенно в больших городах, невольники продаются и вымениваются как обыкновенный товар. Русские от киргизов, персиане - от трухменцев.

Обряд сей варварской торговли есть истинно азиатский, то есть выправляют, заставляют показывать себя в различных положениях и прочее и прочее. Хивинцы также доставляют сей товар в Бухарию.

Внешняя хивинская торговля производится караванами на верблюдах, которых в марте месяце со всех городов Хивы и Конырата выходит до 2000. В Бухарию отвозятся хивинские произведения и изделия, нужные там для киргизов, торгующих прямо с Бухарией. Оттуда вывозят тонкую пряденную хлопчатобумажную ткань, шелк, кубовую краску, шёлковые бухарские, индийские и персидские ткани и коленкоры, всё по большей части для женского пола. От всех караванов небольшая часть отделяется к Астрахани с бухарскими и своими товарами. Важнейшее количество их товаров идёт к Оренбургу, из коих самое большая часть, идущая степью, променивается киргизам на баранов, которые доставляются в июле на меновой двор оренбургский с остатками их собственных товаров. От нас хивинцы выменивают червонцы, масловые сукна, юфть, полосное железо и разную чугунную посуду, дощатую медь, воск, мед, сахар, мелис, небольшое количество кошенили, сурик, пряные коренья, сассапарель, пронизки, бисер, кровавик, моржовые зубы, всякие гребни, змеиные головки, ножи, ножницы, иглы, булавки, зеркальцы, сундуки большие и малые, и другую мелочь на киргизскую руку. Возвращаясь из Оренбурга, выменивают киргизам лишний товар на баранов, которых уже доставляют на зиму в свое отечество.

Невольники в Хиве.

Киргизы врываясь воровски в российские пределы, а трухменцы в персидские, похищают немалое количество подданных сих государств и продают их в неволю хивинцам, которые находясь по местному своему положению между Россией, Персией и Бухарией с некоторого времени сделали для себя из этого хищения весьма прибыльную торговлю, этот воровской промысел не имел бы такого распространения, если бы киргизы не имея в хивинцах всегда готовых и удобных покупщиков пленных, не стали бы так жадно воровать, поскольку они сами весьма немного держат невольников.

Бухарцы также не слишком падки брать сей товар с первой руки, особенно русских. У хивинцев и конрадцев пленных российских можно полагать гораздо за 15.000 человек. Это число наполняет наиболее захваченные киргизами в бывшее в этом краю смятение из Астраханской губернии. Россияне колонисты целыми семействами которые живут теперь в этих местах домами, лишённые однако всякой свободы. Персиян, называемых от хивинцев кызыл-башами гораздо больше русских, каждый хозяин имеет столько власти над невольником, что даже убить его может не давая зато никакого ответа.

Обыкновенная работа невольников - унавоживать и обрабатывать землю, землю пашут на двух быках, малым плугом, на быках, а также выращивать овощи в огородах, ухаживать за деревьями в садах, чистить каналы и протоки, сеять и убирать хлеб, поливать сады и огороды, ежедневно молоть муку на ручных жерновах и толочь крупу в ножных ступках. Делать телеги и земледельческие орудия. Словом все домашние тяготы суть беспрерывное упраднение пленных.

Так что не имеют ни малейшего времени во дни, кроме небольших минут поесть и несколько часов соснуть. Малейшее упущение или остановление положенной работы наказывается всегда ударами плети.

Содержание пищи - это две пресные из джегуры с пшеничной мукой тоненькие лепёшки на день, иногда жидкая пустая кашица и очень редко небольшой кусок худого мяса, овощи и плоды не иначе позволяют есть как которые начинают они портиться.

Из одеяния - одна рубаха из буяку на год, халат на 2 года, обувь дают редко и то изношенную, для постели дают небольшое количество соломы и тростника. Более всего смотрят за невольниками, чтоб они не имели никакого оружия, даже ножей не позволяет им иметь.

Три раза в году, во время байрамов, дают невольникам свободу на два дня и только в это время они могут друг с другом увидеться. Есть невольники, особенно из русских, которые накопив какие-то деньги могут откупиться, они обзавелись собственными домами,

но свободы полной никак не имеют. Даются им некоторые льготы в работах, но собственность однако их всегда почитается имением хозяина. Выкуп и вывоз пленных из Хивы, особенно русских, всегда делается тайным образом от правительства, никогда сего не позволявшего. Русские и персианские невольники всегда между собой дружны и суть первые враги хивинцев. Трухменцы и каракалпаки имеют также сих невольников.

Сверх всего в Хиве и Конрате весьма много есть беглых солдат из российских татар.

Население и границы хивинского владения

Можно положить окружность до 350 вёрст граница его к востоку это горы, пески, через степь трухменцы, называемые тайка садра, кочующие к Бухаре, к югу туркменцы - яюмут, сидящие между Персией и Хивою. К западу - Мангышлак и трухменские же два аула Чаудверь и Гидыр. К северу - Аральское озеро, каракалпаки и киргизцы. Трухменцев, выключив род тайксадра, полагают до 40.000 управляется старшинами. Каракалпаков до 20.000, подвластны конрадцам. Узбеки делясь на разные отделения составляют хивинцев, конратцев или аральцев и каракалпаков. Старинных же жителей сих земель называют они сартами и таджиками, что значит купцов и простолюдинов. Население Хивы можно полагать до 200 тысяч с конратцами же более 300 тысяч человек.

Туркмен, колен теке и арсари, полагалось в 1820 и 1830 годах по соображениям разных путешествеников до 130000 кибиток или до 550000 душ.

Число каракалпаков в хивинском ханстве полагали в 1840 году от 8000 до 10000 кибиток. В то время их было там быть может лаже еесколько более, но вследствие туркменских набегов в течении последних пяти лет число это уменьшилось едва ли не наполовину, да и эта половина, сколько известно вся почти выселилась в бухарские пределы. Киргизы же, кочевавшие вместе с каракалпаками в низовьях Аму Дарьи, за исключением нескольких сотен кибиток, перебрались в наши (российские) степи. Так что низовья Аму Дарьи остаются без всякого населения.

Узбеки есть особое от каракалпаков племя, хотя одного с ними языка и происхождения. Хивинцами наше "Описание" нащывает по преимуществу узбеков верхней или южной части ханства, а конратцами узбеками нижней или северной части того же ханства, основывая это разделение на ьывшей политической независимости последних от первых. Разницы между ними нет никакой. Те же самые узбеки- конратцы также назывались и аральцами, по месту проживания возле Аральского моря.

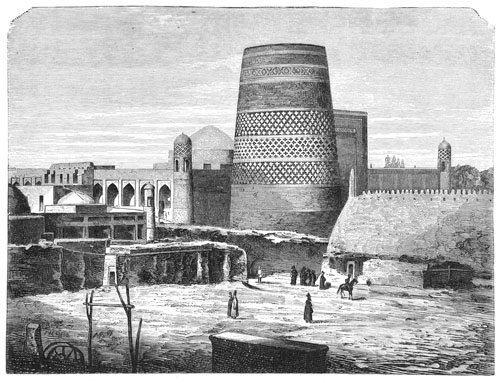

- khiva 2 500.jpg (93.14 КБ) 1887 просмотров