- 320.jpg (51.97 КБ) 1091 просмотр

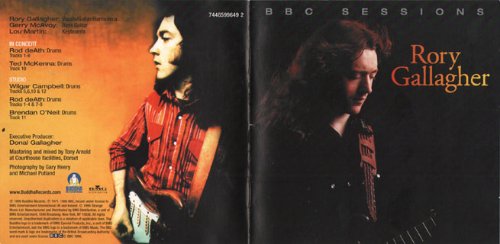

Rory Gallagher - "BBC sessions"(cmpl) 2cd (1996/1999)

In concert:

01. Calling card (R.Gallagher) 1977 * 8-26

02. What in the world (trad., arr.R.Gallagher) 1973 * 9-18

03. Jacknife beat(R.Gallagher) 1977 * 9-00

04. Country mile (R.Gallagher) 1979 * 3-17

05. Got my mojo working (Preston Foster) 1979 * 5-18

06. Garbage man (Willie Hammond) 1978 * 5-55

07. Roberta (trad., arr.R.Gallagher) 1978 * 2-38

08. Used to be (R.Gallagher) 1979 * 4-58

09. I take what I want (Porter, Hodges, Hayes) 1977 * 6-58

10. Cruise on out (R.Gallagher) 1979 * 5-58

In studio:

01.Race the breeze (R.Gallagher) 1973 * 6-51

02.Hands off (R.Gallagher) 1973 * 5-00

03.Crest of a wave (R.Gallagher) 1971 * 3-59

04.Feel so bad (Willis) 1972 * 4-57

05.For the last time (R.Gallagher) 1971 * 4-15

06.It takes time (trad., arr.R.Gallagher) 1971 * 4-28

07.Seventh son of 7th son (R.Gallagher) 1973 * 7-58

08.Daughter of the everglades (R.Gallagher) 1973 * 6-14

09.They don't make them like you (R.Gallagher) 1974 * 3-59

10.Toredown (Thompson) 1972 * 5-16

11.When my baby she left me (John Lee Williamson) 1986 * 4-58

12.Hoodoo man (trad., arr.R.Gallagher) 1972 * 7-33

P1999 BUDDHA * 7446599649 2 * 61'45/65'26

cd#1

[Скрытый текст]

cd#2

[Скрытый текст]